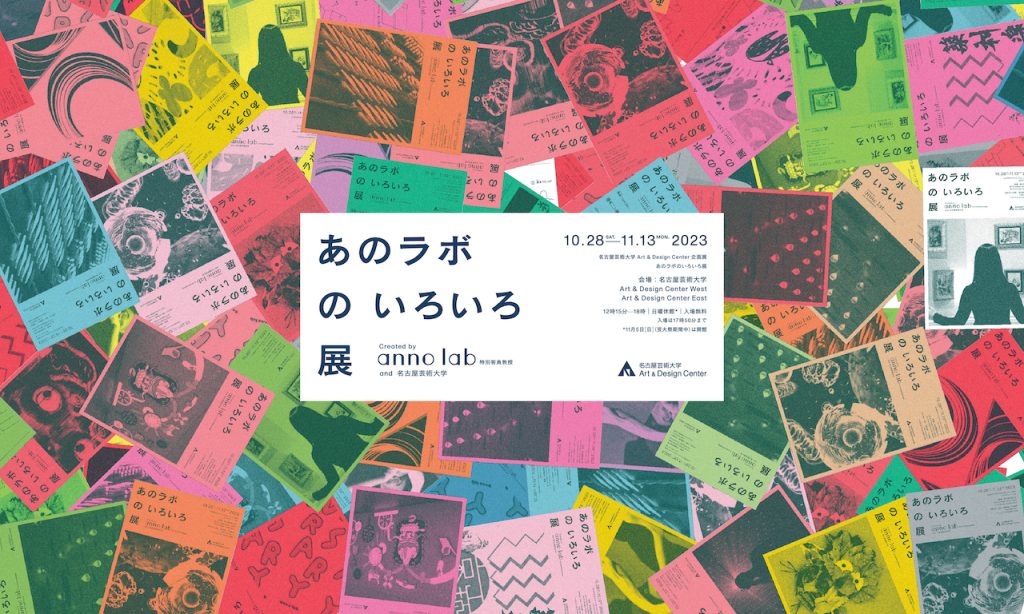

Art & Design Center West / Eastにて、2023年10月28日(土)~11月13日(月)、先端メディア表現コース特別客員教授 anno labによる企画展「あのラボのいろいろ展」を開催しました。

今回の展示は、福岡県外での初めての個展となり、これまでのanno labの活動を紹介し、作品を体験できる内容となっています。

展示の様子は以下のリンクより、ぜひご覧ください。

Art & Design Center West / Eastにて、2023年10月28日(土)~11月13日(月)、先端メディア表現コース特別客員教授 anno labによる企画展「あのラボのいろいろ展」を開催しました。

今回の展示は、福岡県外での初めての個展となり、これまでのanno labの活動を紹介し、作品を体験できる内容となっています。

展示の様子は以下のリンクより、ぜひご覧ください。

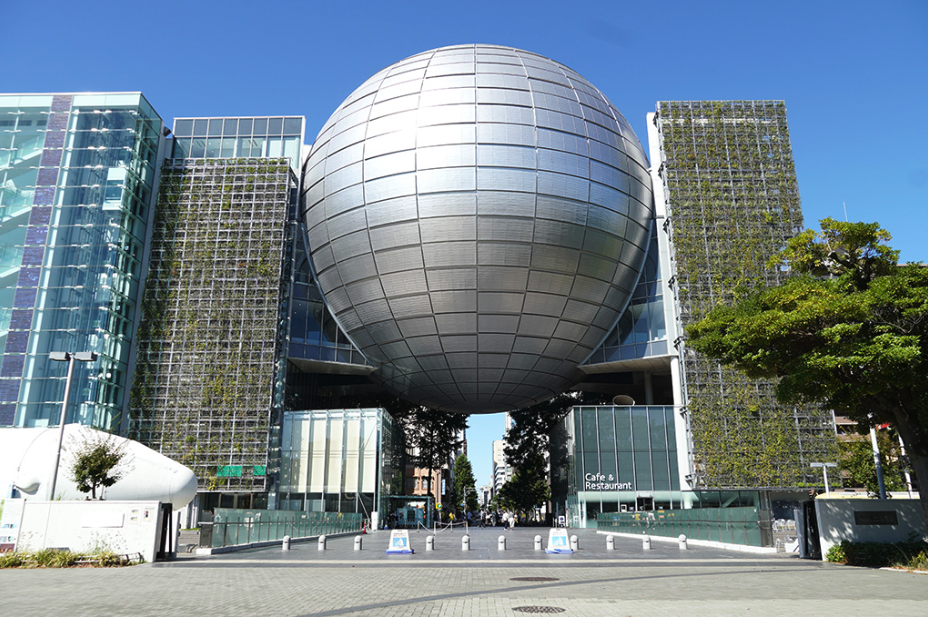

先端メディア表現コースは名古屋市科学館とコラボレーション、ナディアパークの協力で「メディアデザインの力で”科学の魅力”を再発見!」と題し、2023年9月30日(土)、10月1日(日)の2日間、学生が制作したメディアデザイン作品を名古屋市科学館 生命館地下2階 サイエンスホールにて展示。

作品の一部が、2023年10月10日(火)~15日(日)まで、ナディアパーク2階 アトリウムでも展示されました。

展示の詳細は以下のリンクよりご覧ください。

この度、名古屋芸術大学 Art & Design Centerは、福岡を拠点に活動するクリエイター集団『anno lab=あのラボ』による「あのラボのいろいろ展」を開催します。

2019年福岡にて初の個展「日常のとなり」展から4年、県外では初めての個展開催になります。 アーティストとして作品をつくること、株式会社として科学館等の展示コンテンツ制作や映像制作・デザインワークなど、多彩なメンバーによって幅広い活動をするあのラボの日常には、創作があります。

そんな、あのラボという場のいろいろ、あのラボのこれまでの活動やお仕事のいろいろ、あのラボと名古屋芸術大学によるいろいろ…など、あのラボにまつわるいろいろを体験する展覧会です。

「あのラボのいろいろ展」

created by anno lab and 名古屋芸術大学

[日時]

2023年10月28日[土]-11月13日[月]12:15-18:00

日曜休館(芸大祭の11/5(日)のみ開館)/入場無料

入場は17:50まで

[会場]

名古屋芸術大学 Art & Design Center West / Art & Design Center East

[アクセス]

名古屋芸術大学 Art & Design Center West(西キャンパス B棟1F) 愛知県北名古屋市徳重西沼65

名古屋芸術大学 Art & Design Center East(東キャンパス 6号館1F) 愛知県北名古屋市熊之庄古井281

名鉄犬山線(地下鉄鶴舞線乗り入れ)徳重・名古屋芸大駅下車

・西キャンパス→西に約1000m 徒歩13分

・東キャンパス→東に約600m 徒歩8分

[出展作家]

anno lab

(藤岡定、井原正裕、岩谷成晃、うさみたけし、遠藤舜、金スルギ、須藤史貴、田中喜作、長野櫻子、西村元晴、船津文弥、村上ヒロシナンテ、吉田めぐみ)

名古屋芸術大学芸術学部・大学院の有志の学生

特別講義から一般参加者

phono/graph

[主催]

名古屋芸術大学Art & Design Center

[企画]

anno lab、デザイン領域 先端メディア表現コース

[協力]

デザイン領域 スペースデザインコース、西岡毅、林田一穂、大久保拓弥

[お問合せ]

名古屋芸術大学 Art & Design Center

〒481-8535 愛知県北名古屋市徳重西沼65番地

0568-24-2897(直通) / 0568-24-0325(代表)

Mail:adc@nua.ac.jp

Web:www.nua.ac.jp

Instagram:@adc.nua

2022年度、愛知・岐阜の映像メディアを専門とする7つの大学が集まり、サカエチカのクリスタル広場にある立体的なLED柱を使用して、自由な表現をするプロジェクトに、名古屋芸術大学の先端メディアコースの学生が参加しました。

このLED柱は、大型平面LEDディスプレイとは異なり、4本の柱を使って映像空間を作り出し、新しい映像体験を提供する貴重な場です。

このプロジェクトは、学生たちが新しい表現媒体に触れる良い機会であるとともに、クリスタル広場を訪れた方々に新しい体験をしていただけるプロジェクトです。

参加大学

愛知県立芸術大学 ・愛知淑徳大学 ・情報科学芸術大学院大学(IAMAS)・椙山女学園大学・名古屋学芸大学 ・名古屋芸術大学・名古屋造形大学

作品放映期間

2023年1月12日 〜 2月3日 7:00〜24:00

タイムスケジュール(毎時間およそ)

0:06 名古屋造形大学

0:15 名古屋芸術大学

0:23 名古屋学芸大学

0:30 椙山女学園大学

0:38 情報科学芸術大学院大学

0:47 愛知淑徳大学

0:55 愛知県立芸術大学

詳細は以下のリンクよりご確認ください。

http://www.sakae-led.info/

2022年夏から冬、音楽領域サウンドメディア・コンポジションコースで作曲・録音・音響を学ぶ学生とデザイン領域先端メディア表現コースで映像を学ぶ学生が、ツールを使ってコミュニケーションし、1分程度で起承転結する映像作品と音楽・音響作品を制作しました。

音楽主導で制作する「Movie on the Sound」、映像主導で制作する「Sound on the Movie」。

まず、どちらかが先にコンセプトと音や映像のアイデアを提示し、共同で作品制作を行いました。

作品の詳細は以下のリンクよりぜひご覧ください。

本学デザイン領域 先端メディア表現コースと、バスツアー運営を行う鯱バスとの共同プロジェクトである

「デジタルライブツアー」が、8月6日の中部経済新聞で紹介されました。

全国に愛知県の魅力を発信するこの「デジタルライブツアー」は、本学の先端メディア表現コースの学生が企画しました。

現在、クラウドファンディングでこのプロジェクトの応援を募っています。

詳細は以下のリンクよりご確認ください。

◎掲載内容は、以下のPDFをご覧ください。

→2022年8月6日 中部経済新聞掲載内容

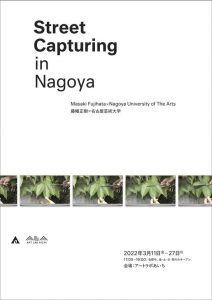

ワークショップでは、対象を「刈り取る(Capture)」ことについて再考します。

街中にあるさまざまな事物を探し出し、選びます。

それを手で取り上げてポケットに入れます。

同時に、その行為をカメラで撮影します。

ここまでで2重のCaptureが生まれます。

展示では、その事物を展示し、

同時にその切り取り作業そのものの記録者が鑑賞者の視覚によって、

3重にCaptureされることになります。

この展覧会では、藤幡正樹氏によるワークショップに参加した学生の成果物などを展示します。

■展覧会の概要

アーティスト|藤幡正樹によるワークショップに参加した名古屋芸術大学の学生

会 期|2022年3月11日(金)〜3月27日(日)11時~19時 金曜日〜日曜日・祝日

会 場|アートラボあいち

入場料|無料

主 催|名古屋芸術大学、国際芸術祭「あいち」組織委員会

助 成|一般財団法人地域創造

■展示の内容

日常的に目にしていても普段はあまり意識することがない、自分たちが住む街やその中にある様々な事物と自分との関係性について、イメージとAR(拡張現実)技術を介在させて考えてみます。その結果、どのような関係性が見出せるのか、藤幡正樹によるワークショップに参加した名古屋芸術大学の学生による成果物と活動の記録によって紹介します。

■新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、展覧会の会期などを変更・中止する場合があります。その際は、アートラボあいちWEBサイトでお知らせします。

次は岡崎のまるや八丁味噌へ赴きました。

まるや八丁味噌では、普段から観光客向けに蔵見学のコースが設定されており、そのコースに従って見学しました。

蔵に入ると、濃厚な味噌の香りが漂います。

米味噌とは異なる八丁味噌の製法について説明していただき、巨大な木樽とピラミッドのように積まれた石積みを見学。

石の積み方に職人のこだわりと技があり、いままで地震で崩れたことがないなど、さまざまなお話を聞かせていただきました。

八丁味噌は室町時代からの歴史が有り、蔵の中にも豊臣秀吉の逸話が残る井戸や江戸時代に作られ今もそのまま使われている蔵など、いくつも見どころがありました。映像撮影のポイントとなりそうな石積みについても、タイミングを合わせて作業日に撮影に入れることや、樽の上に登って撮影することなどの確認と許可をいただきました。

最後は、西尾市の大野精工様 King Farmにお伺いしました。大野精工は金属加工の会社ですが、2016年に新事業として農業分野に参入。

農園King Farmを開業し、いちご狩りやカフェを運営しています。

King Farmでは、いちごのハウス、プチトマトのハウス、カフェを見学させていただきました。ハウスには近代的な設備が導入され、製造業の考え方を取り入れたまさにハイテク農業といったものです。しかしながら強く印象に残ったのは、ハウスを管理している人のいちごやトマトに対する愛情です。

設備についての説明の言葉の端々からも、いちごやトマトが大好きであることが伝わってきます。

そうした思いをどうすれば伝えられるかが課題となりそうです。

それぞれの場所でしっかりと説明を受け、その魅力を存分に感じることができたとても有意義な見学会となりました。

しかし、それ以上にまだまだ魅力的な部分がいずれの場所にもたくさん隠されていそうな感触もあります。

プロジェクトは、先端メディア表現コースで来年3月までに制作を行い、4月以降鯱バスでテストマーケティング(試⾏販売)を行う予定となっています。

デジタルツーリズムという新しい分野に取り組んでいる鯱バス 経営戦略部の考え方も興味深く、このプロジェクトどういった形で結実するのか非常に楽しみです。

日経新聞社が行う、紙面広告に「日経ARアプリ」をかざして

現れる3D映像、動画、音などのコンテンツを組み合わせて、

新聞広告の概念を超える表現を募集したコンテスト「日経ARアワード」にて、

本学デザイン領域メディアデザインコース

(※次年度から「先端メディア表現コース」)の

卒業生 手島悠花さんが、審査員特別賞を受賞しました。

手島悠花さん おめでとうございます!